メディア情報学部の教員・授業・催し・施設・先輩等々の魅力について、メディア情報学部でマスメディアを学ぶ学生記者が取材し、レポートします。

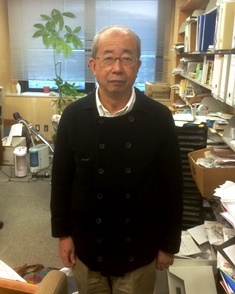

今回私が紹介する授業は、波多野宏之(はたの・ひろゆき)教授の芸術学(芸術文化論)だ。

芸術学は、教養科目群に置かれており、1年生から履修することができる。中学や高校で学ぶいわゆる『美術』の授業を、もう一歩踏み込んで、『世界史』時系列に乗せたような授業だ。

芸術学は、教養科目群に置かれており、1年生から履修することができる。中学や高校で学ぶいわゆる『美術』の授業を、もう一歩踏み込んで、『世界史』時系列に乗せたような授業だ。

はじめに授業を受講する学生に学んで欲しい事を伺った。

芸術学では"全体の流れ"が重要になる。誰が何を作ったかということも勿論大切だが、原始時代から現代までの歴史の中での美術の役割というものに焦点を置くと別の姿が見えてくる。時代に合わせた物の見方の変化に伴い、美術の表現も変化していることがわかるのだ。学生には、その大まかな流れをつかんで欲しいと仰っていた。

美術を楽しむ為には、生活に美術を取り入れるなど、授業で学んだことを活かすのがその第一歩になる。

次に、履修前にしておくと良いことを伺った。

冒頭で「芸術学は中学や高校で学ぶ所謂『美術』の授業を、もう一歩踏み込んで、『世界史』時系列に乗せたような授業」と書いた。このことから、中学や高校で学んだ『美術』、『世界史』をおさらいしておくことが大切になる。これをやるとやらないとでは大きく差が出るかもしれない。

もう一つ波多野先生が仰っていたのは、自分の"感動の対象"を知ることだ。

例えば、今まで見た物の中で「あれは良かった」などと感じたものを思い返してみる。どんな小さなことでもいいから思い出してみる。自分の感性を理解することで、授業へのモチベーションも変わってくるのではないだろうか。

授業から少し離れ、様々な時代の様々な美術の中で、特に先生が好きな作品を伺った。

波多野先生が「たくさんある」と言われた中から、三つに絞って下さったものを紹介する。

最初に、アンリ・マティス。切り絵や色紙の貼り絵で20世紀初頭に活躍した画家だ。単純明快だが、心が安らぎ、身近に置いておきたくなる作品だそうだ。

次にサルバドール・ダリなどシュルレアリスムの画家たち。ダリは時計が溶けて垂れてしまっているような絵で有名で、その代表格とも言える。これらの画家については「大変気になる」存在だと仰っていた。先程紹介したアンリ・マティスとは対照的で、心安らぐという表現には程遠い。むしろ不安になってしまうような絵を描いている。その点において「何故このような絵を描くのだろう」という興味から、学生時代以来長年研究をしてきた対象だそうだ。

三つ目に11~12世紀のロマネスクの修道院の彫刻。素朴だが当時の風習や民衆の気持ちが込められている作品だという。これに関しては、「実物を見てみたい」と仰っていた。

お話の最後に、学生へのメッセージを頂いた。

世の中には、美術、音楽、演劇など、様々な芸術が存在する。その中のひとつの"素養"として、美術が存在する。

その"素養"があるとないでは、大きな違いがある。例えば、美術作品に触れ、喜びを感じる。それだけで人生は豊かになっていくという。

芸術学を履修し終わった後、授業が終わったからそこで終わりではなく、生涯を通して生活に美術を取り入れる。それは例えば、部屋に少し絵を飾るだけでも良い。

少しでも知っていることによって、新しい人との関わりにつながるかもしれない。

これからも生涯を通し、美術に触れていって欲しいと言っていただいた。

<参照記事>

- 授業 アニメーション文化論「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.37

- ひと 大久保博樹准教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.36

- 授業 情報サービス演習I「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.35

- 授業 ソーシャルメディア論「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.34

- ひと 井上智史助教「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.33

- ひと 堀内孝一さん「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.32

- ひと 平澤加奈さん「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.31

- ひと 堀江 美代子さん「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.30

- ひと 枇杷木 陽一さん「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.29

- ひと 瀬戸純一教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.28

- ひと 塚本美恵子教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.27

- ひと 高山久美子さん「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.26

- ひと 平松真梨さん「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.25

- ひと 山本直輝さん「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.24

- ひと 大久保恒治准教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.23

- ひと 小森千秋さん「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.22

- ひと 塚田紀恵さん「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.21

- ひと 丸山裕孝教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.20

- ひと 波多野宏之教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.19

- ひと 杉江典子教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.18

- ひと 杜 正文教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.17

- ひと 鈴木猛史さん「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.16

- ひと 岡部建次教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.15

- ひと 村越一哲教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.14

- ひと 本池 巧教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.13

- ひと 寺嶋秀美准教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.12

- ひと 間島貞幸准教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.11

- 催し 特別講演会「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.10

- ひと 野村正弘教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.9

- ひと 今村庸一教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.8

- ひと 斎賀和彦教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.7

- ひと 城井光弘教授「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.6

- 授業 音楽情報処理演習「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.5

- 授業 グラフィックデザイン実習「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.4

- ひと 金 基弘さん「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.3

- ひと 國本千裕講師「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.2

- 催し オリエンテーションキャンプ報告「メディア情報学部記者クラブ」便りNO.1

今回紹介する授業は、2年生から履修できる「インターネット文化論」だ。岡部建次(おかべ・けんじ)教授が担当するこの授業は、社会に出た際に必要不可欠となるインターネットの最新の活用法を学ぶ。目指すは、インターネットの膨大な情報から必要なものを選択する情報処理能力の向上。仕事をより効率的に行うための技術を身に付けることができる。

今回紹介する授業は、2年生から履修できる「インターネット文化論」だ。岡部建次(おかべ・けんじ)教授が担当するこの授業は、社会に出た際に必要不可欠となるインターネットの最新の活用法を学ぶ。目指すは、インターネットの膨大な情報から必要なものを選択する情報処理能力の向上。仕事をより効率的に行うための技術を身に付けることができる。 今回紹介する授業「情報検索論」は、一見難しそうに聞こえる。しかし、情報検索は、普段私たちが何気なくしている行動なのだ。

今回紹介する授業「情報検索論」は、一見難しそうに聞こえる。しかし、情報検索は、普段私たちが何気なくしている行動なのだ。

寺嶋秀美(てらしま・ひでみ)准教授は、プログラミング関連の授業を多く受け持っている。その中でも、「プログラミング入門演習」はその名の通り、入門編として比較的簡単なプログラミングを学ぶことができる。

寺嶋秀美(てらしま・ひでみ)准教授は、プログラミング関連の授業を多く受け持っている。その中でも、「プログラミング入門演習」はその名の通り、入門編として比較的簡単なプログラミングを学ぶことができる。

今回紹介する授業は、間島貞幸(まじま・さだゆき)准教授の取材論である。

今回紹介する授業は、間島貞幸(まじま・さだゆき)准教授の取材論である。